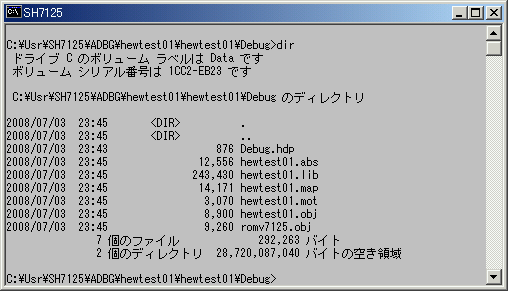

ビルドが完了したユーザープログラムのフォルダは以下のようになっています。デバッグで使用するのは、このうち、拡張子がMOTのファイルとMAPのファイルの2つです。

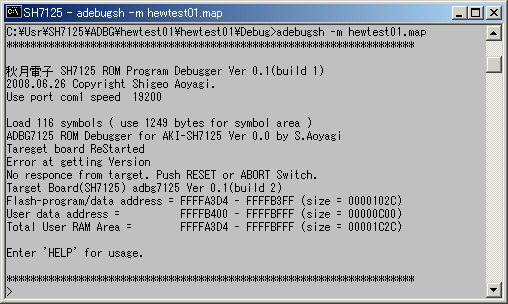

コマンドラインから、

adebugsh -m hewtest01.map

と打ち込むと、ADEBUGSH.EXEのオープニングメッセージの後、ユーザーRAMのアドレス、サイズなどをマイコンボードのADBGSH7125から取得して、コマンド待ちになります。下の図では、Total User RAM Areaと表示されているのがユーザーが使用可能なRAMサイズになります。

ユーザーRAMサイズなどが表示されないまま停止している場合は、マイコンボードと通信が出来ていません。COMポートの番号、ボーレートなどをチェックしてください。COMポートを変更する場合は -c <COMポート名> オプション、ボーレートを変更する場合は -s <ボーレート> オプションを使います。例えば、COM3、38400ボーで通信する場合は、

adebugsh -c com3 -s 38400

と打ち込みます。

使用できるコマンドは以下の通りです。コマンドは大文字・小文字は関係ありません。

| 機能 | コマンド | パラメータ1 | パラメータ2 | 解説 |

| メモリダンプ(バイト) | DB | アドレス | サイズ | バイト単位でメモリ内容を表示します。 サイズを省略すると、以前ダンプしたサイズでダンプします。 アドレスも省略すると、最後にダンプしたアドレスの次からダンプします。 |

| メモリダンプ(ワード) | DW | アドレス | サイズ | ワード(16ビット)単位でメモリ内容をダンプします。 |

| メモリダンプ(ロングワード) | DL | アドレス | サイズ | ロングワード(32ビット)単位でメモリ内容をダンプします。 |

| メモリ書き込み(バイト) | WB | アドレス | データ | バイト単位でメモリ内容を書き換えます。 データを省略すると、データの入力待ちになります。 アドレスも省略すると、最後に書き換えたアドレスの次から書き換えます。 |

| メモリ書き込み(ワード) | WW | アドレス | データ | ワード単位でメモリ内容を書き換えます。 |

| メモリ書き込み(ロングワード) | WL | アドレス | データ | ロングワード単位でメモリ内容を書き換えます。 |

| 逆アセンブル | DA | アドレス | 行数 | 指定したアドレスから指定された行数、逆アセンブルします。 行数を省略すると、以前の行数を使用します。 アドレスも省略すると、最後に逆アセンブルしたアドレスの次から 逆アセンブルします。 |

| レジスタの表示・変更 | R | レジスタ | データ | 指定したレジスタの内容を指定したデータに変更します。 データを省略すると、指定したレジスタのデータを表示します。 レジスタを省略すると、全レジスタの内容を表示し、現在のPCを 1行、逆アセンブルします。 |

| 実行 | G | - | - | 現在のPCから実行します。 以下のいづれかが発生すると、デバッガに制御が戻ります。 ①ブレークポイントに到達する ②NMIが発生する(アボートスイッチが押される) ③アドレスエラー、不当命令などの例外が発生する ④割り込みハンドラが登録されていない状態で割り込みが発生する ⑤ユーザープログラム優先実行フラグが立っていない状態でリセットする |

| ステップ実行 | S | ステップ数 | - | 1命令実行して停止する。ステップ数が指定されている場合は、 ステップ数繰り返します。 注意:ステップ実行は、ブレークポイント0を使用します。 |

| ブレークポイントの設定 | BS | 番号 | アドレス | 指定された番号(0か1)のブレークポイントに指定したアドレスを設定します。 アドレスを省略すると、指定した番号のブレークポイントアドレスを表示 します。番号も省略すると、現在有効なブレークポイントを全て表示 します。 |

| ブレークポイントの解除 | BC | 番号 | - | 指定された番号のブレークポイントを解除します。 |

| プログラムのダウンロード | LO | ファイル名 | - | ファイル名で指定したプログラムをメモリにダウンロードします。 フォーマットはモトローラSフォーマットです。 |

| ユーザープログラム優先実行 フラグのセット |

USR | - | - | ユーザープログラム優先実行フラグを書き込みます。以後、リセットすると 直接ユーザープログラムを実行するようになります。但し、実行コマンドと 同様、①~⑤のいづれかが発生すると、デバッガに制御が移ります。 |

| ヘルプの表示 | HELP | - | - | 使い方を表示します。 |

| デバッガの終了 | Q | - | - | デバッガを終了し、コマンドプロンプトに戻ります。 |

また、ファイル名、レジスタ名を除く全てのパラメータに計算式が使えます。計算式には、通常の四則演算のほか、組み込み関数がいくつか用意されています。

| 書式 | 意味 | 例 | 解説 |

| @<レジスタ名> | レジスタの内容を表す。 | DA @pc | PCの内容が示すアドレスから逆アセンブルする。 |

| memB(アドレス) | アドレスのメモリの内容(バイト)を表す。 | DW 0x1000+memB(_index) | シンボル _index 番地のメモリの内容(バイト)を 0x1000に加算した番地からワードでメモリダンプ する。 |

| memW(アドレス) | アドレスのメモリの内容(ワード)を表す。 | DA @pc+memW(@R0) | R0の内容をアドレスとする16ビットのデータを 現在のPCに足した番地から逆アセンブルする。 |

| memL(アドレス) | アドレスのメモリの内容(ロングワード)を表す。 | DA memL(0) | 0番地の内容(ロングワード)をアドレスとして 逆アセンブルする。 |

| near(アドレス) | 指定したアドレス以下で最も近い値を持つ シンボルの値を表す |

DA near(@pc) | 現在のPCの値以下で最も近いシンボルから 逆アセンブルする。 |

パラメータの計算はこれらの関数、演算子を、数値やシンボルと好きに組み合わせて使用できますので、かなり自由度が高くなっています。

また、数値は、先頭に0xがつくと16進数、0xがつかない数字列は10進数、文字または _ (アンダースコア)で始まる文字列はシンボルとして扱われます。特殊なケースで、A~F、a~fで始まり、シンボルリストに登録されていない文字列で、16進文字列のみで構成されているものは16進数として扱います。

以下では、一通りのロードからデバッグまでを簡単に説明します。

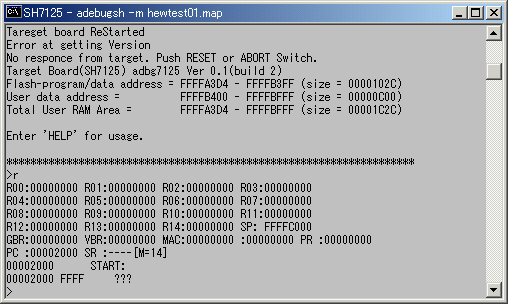

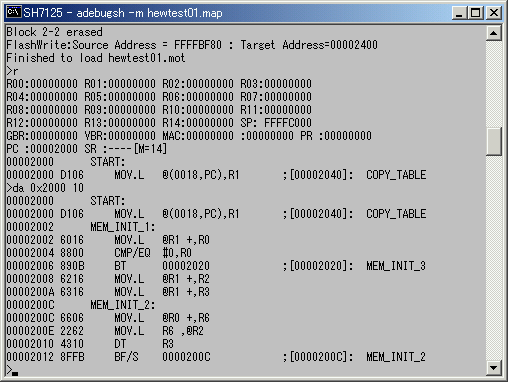

まず、リセット直後のレジスタの状態を見てみます。ADBGSH7125デバッガは、リセット直後には各レジスタの内容を初期化します。PCは0x2000に、R15(SP)は0xFFFFC000、それ以外のレジスタは0に設定します。

R [Enter] と打ち込むと以下のように表示します。

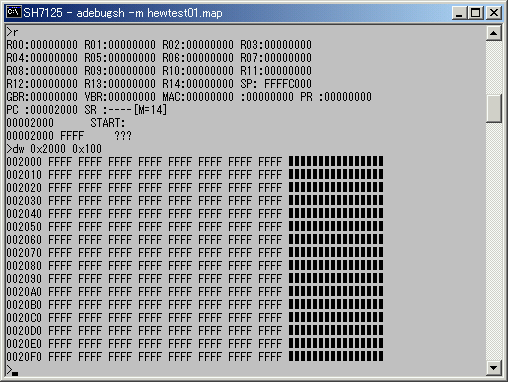

0x2000番地からワード単位でメモリダンプしてみます。

FF はFlash-ROMの初期状態(消去状態)です。つまり、まだ何も書き込まれていません。

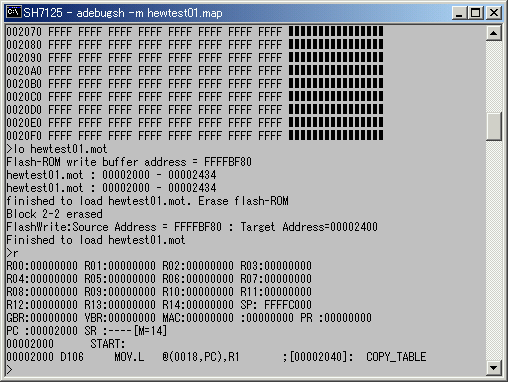

LO hewtest01.mot

と打ち込んで、hewtest01.mot というファイルをダウンロードします。

DA 0x2000 10

と打ち込んで、0x2000番地から逆アセンブルしてみます。ダウンロードしたプログラムが書き込まれているのが分かります。

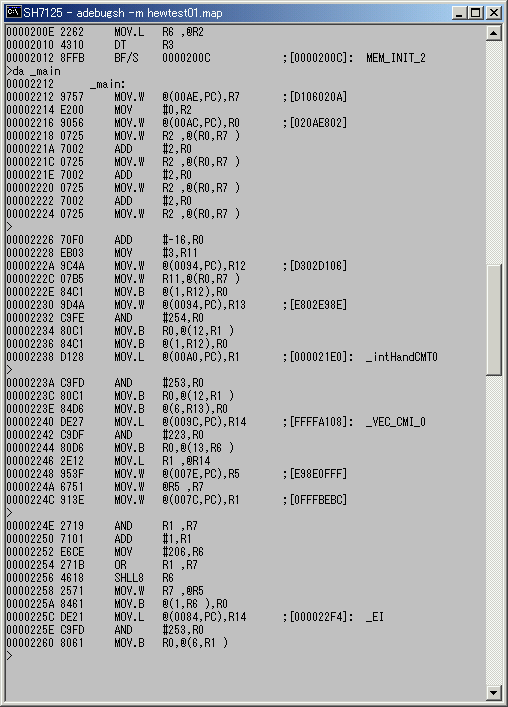

DA _main

と打ち込んで、main()関数を逆アセンブルしてみます。

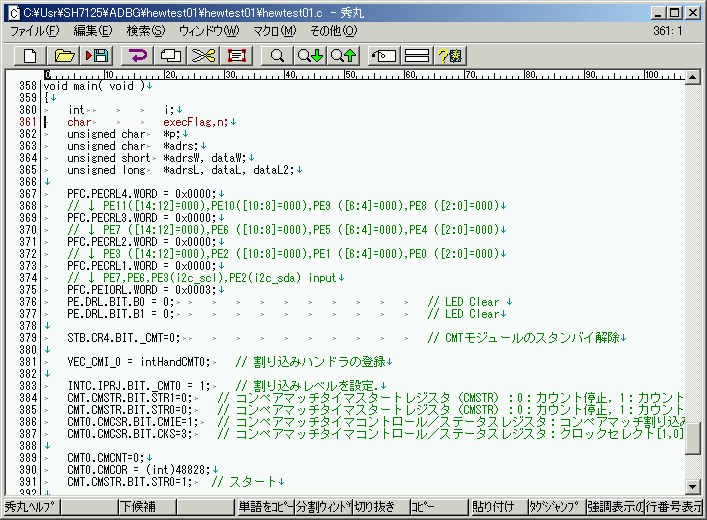

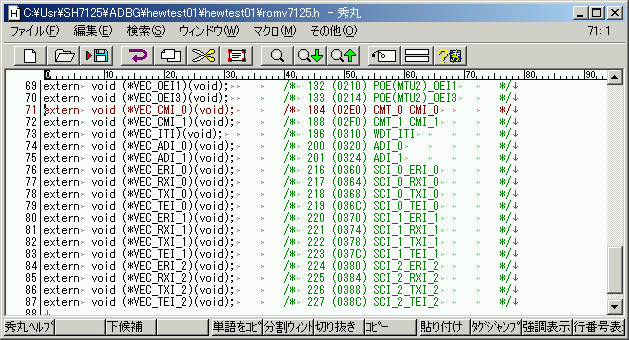

0x2238 番地から 0x2240 番地にかけて、_intHandCMT0、_VEC_CMI_0 のシンボルとアドレスが表示されているので、ソースコードを見ると、ソースコードの381行目(下図)が該当することが分かります。

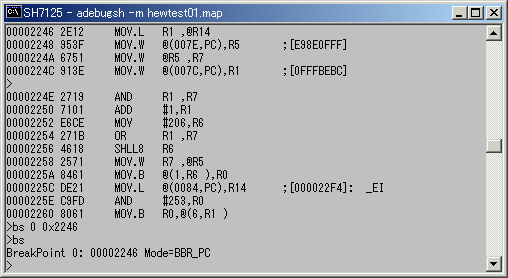

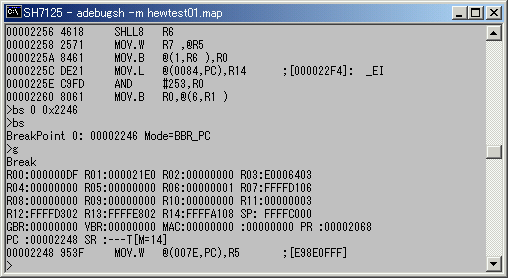

逆アセンブルリストを少し眺めてみると、0x2246番地が実際に _VEC_CMI_0 ポインタに値を代入していることが分かりますので、この番地を実行したところでブレークを掛けて見ます。

bs 0 0x2246

と打ち込んで、ブレークポイントを設定します。

PCは0x2000、SPは0xFFFFC000 なので、0x2000番地からこのまま実行してOKですので、Gコマンドで実行します。すると、すぐに Break と表示されてデバッガに制御が戻ってきます。

関数ポインタ VEC_CMI_0 (上図の71行目)に値が設定されているか確認してみます。

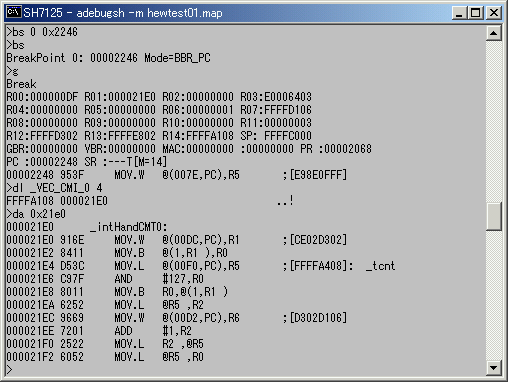

DL _VEC_CMI_0 4

と打ち込んでみます。

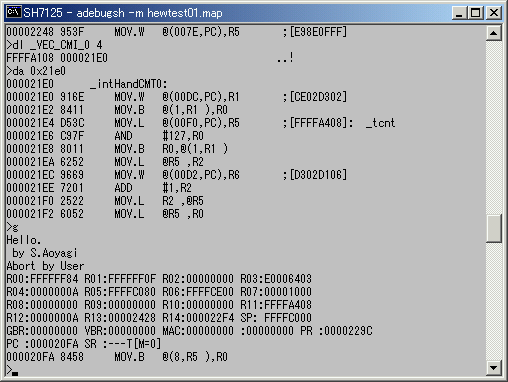

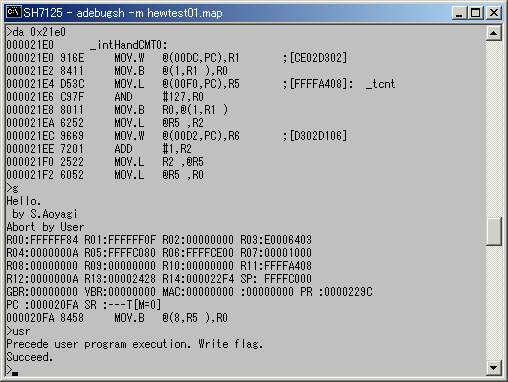

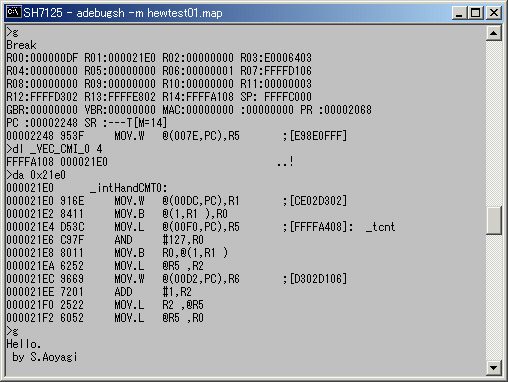

内容が 000021E0 と表示されますので、このアドレスが本当に _intHandCMT0 の関数の先頭なのか確かめるために、逆アセンブルしてみます。

DA 0x21E0

と打ち込んでみます。

逆アセンブル結果は確かに void intHandCMT0( void )の先頭のようです。そのまま実行を継続してみます。

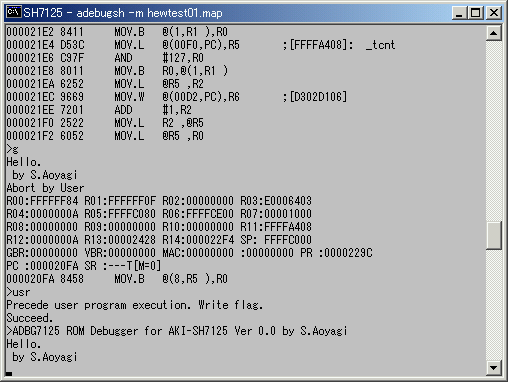

main() 関数で表示しているメッセージが画面に表示されました。このデバッガは、ユーザープログラムの実行中はターミナルモードになり、マイコンボードから送られてくる文字列をそのまま画面に表示します。

NMI端子に接続したABORTスイッチを押して、NMIを発生させて見ます。下のように、Abort by User と表示されて、デバッガに制御が戻ってきます。